Hintergrundwissen Funktionale Leistungsfähigkeit von IKT

-

Anspruch:

-

Aufwand:

- Zielgruppe: Management

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), also auch Webseiten, Apps, digitale Dokumente und Online-Anwendungen, sollen so gestaltet sein, dass sie von möglichst vielen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, möglicherweise auch unter Einsatz von Hilfsmitteln, genutzt werden können.

Konkret heißt das, dass die folgenden Aussagen zur funktionalen Leistungsfähigkeit der Systeme, gemäß der DIN EN 301 549 Barrierefreiheitsanforderungen für IKT-Produkte und -Dienstleistungen, erfüllt werden müssen:

Einige Aussagen zur funktionalen Leistungsfähigkeit betreffen eher Hardware, wie beispielsweise die „Nutzung mit eingeschränkter Handhabung oder Kraft“. Andere treffen eher für Webseiten beziehungsweise Web-Anwendungen zu beispielsweise, dass sie mit einer gut gestalteten semantischen Struktur Benutzer*innen ohne Sehvermögen ermöglichen, die visuelle Benutzungsschnittstelle zu erkennen, darin zu navigieren und mit ihr zu interagieren.

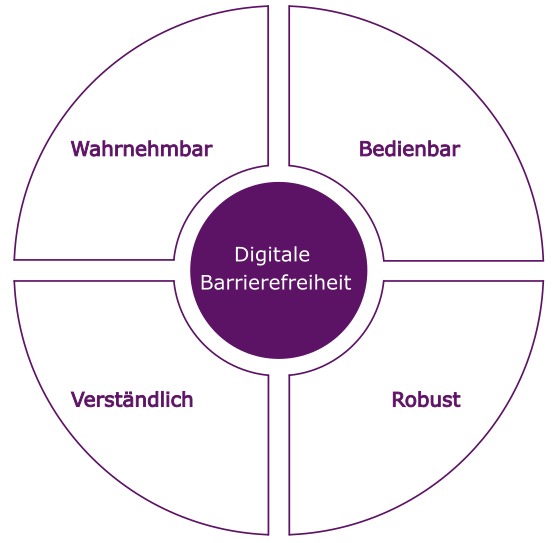

Die funktionale Leistungsfähigkeit von digitalen Inhalten wie Online-Inhalten, ist gegeben, wenn diese nach den Kriterien der Web-Barrierefreiheit, den internationalen „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)“, gestaltet sind, die sich den vier Grundprinzipien barrierefreien Webdesigns zuordnen lassen:

- Wahrnehmbarkeit

- Bedienbarkeit

- technologische Robustheit

- Verständlichkeit

Werden diese Anforderungen der Barrierefreiheit berücksichtigt, ermöglicht dies nicht nur Menschen mit Behinderungen auf digitale Inhalte und Systeme zuzugreifen, sondern es bringt im Sinne eines „Universellen Designs“ Vorteile für alle Nutzer*innen des Web-Angebots.